現品票発行ソフト 操作説明書

はじめに

現品票.Exe が、現品票発行の実行ファイルです。

現品票.Exe を正常に稼動させるためには、現品票.Exe ファイルが納品書発行ソフトと同一フォルダーに

存在する必要があります。

インストールされた 現品票.Exe のアイコンを作成しておくと便利です。

現品票.Exe を直接(ダブル)クリックするか アイコンを(ダブル)クリックする方法により、現品票

発行ソフトを起動させます。(インストール実行後はスタートメニューから選択することも可能です)

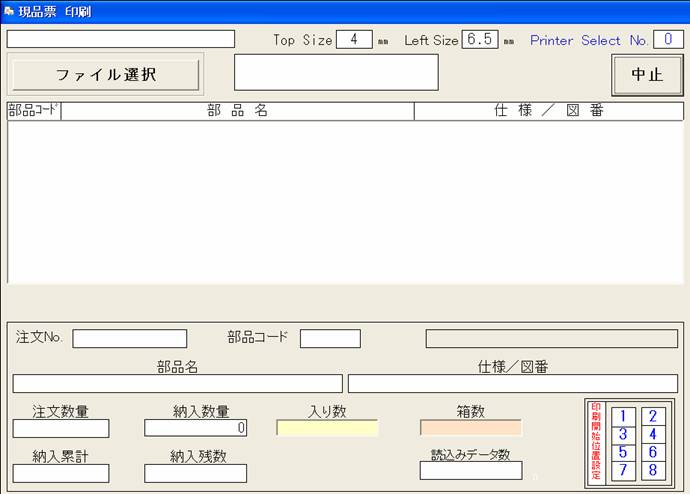

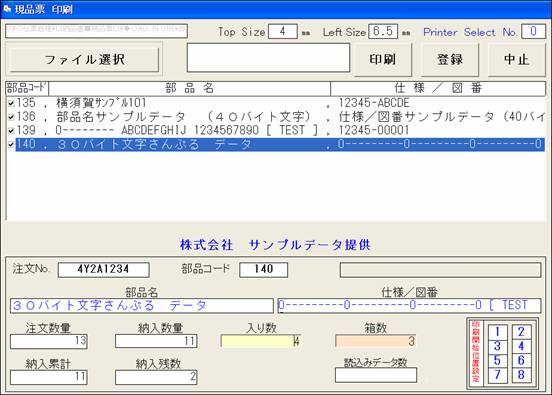

1.起動初期画面

入り数(箱数)の入力以外は、マウスを使用します。

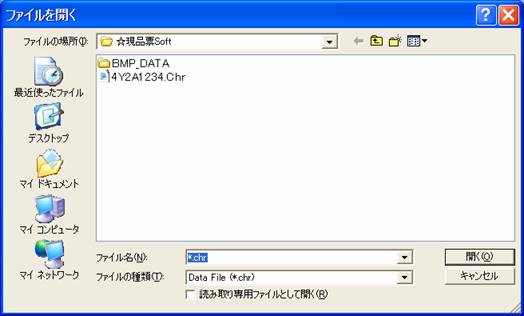

2.データの選択

納品書発行ソフトで登録されたデータ(「注文番号」+「.CHR」)のファイルを読み込みます。

(「仮伝納品書」で登録されたデータのファイルは「注文番号」+「.Chq」で読み込みます)

ファイル選択 ボタンをクリックします

以下のファイル選択ダイアログが表示されるので、任意のファイルをマウスでクリックします。

開く ボタンをクリックします。

ファイル選択ダイアログ

(「仮伝納品書」で登録されたデータの場合は「ファイルの種類」の欄右端の▼をリックして 仮伝

File(*.Chq)を選択します)

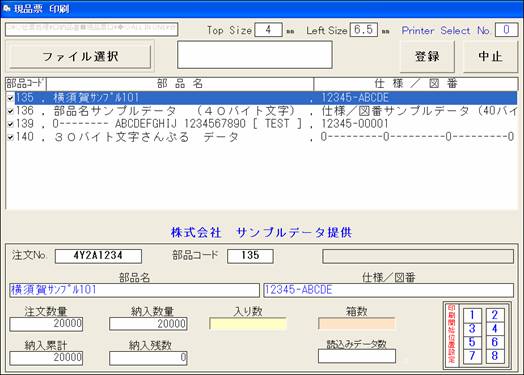

データを選択した状態で、マウスは一覧表の先頭行に移動し

一覧表の下には、マウスが位置するデータの詳細が表示されています。

3.入り数の入力

キーボードのカーソルは納入数量に位置しているので、納入数量の入力が即時可能な状態になっています。

「入り数」を入力して[Enter]キーを押下すると、自動的に箱数を計算して「箱数」を表示します。

(「納入数量」÷「入り数」の計算を行い余りがでる場合は切り上げを行って「箱数」を算出します)

「入り数」を入力して[Enter]キーを押下するとカーソルは、「箱数」欄に移動します。

「箱数」を変更する場合を除いて、ここで[Enter]キーを押下すれば、「入り数」「箱数」が記憶されます。

続いて、[↓]キーを押下すればデータ一覧にあるマウス位置が一行下に移動します。

以上の要領で順に入り数と箱数を設定して行きます。

*** 「箱数」 の変更 ***

計算で算出する箱数で出荷しない場合や、統一された入り数の箱ではない場合に限り箱数の変更を

認めます。しかし、その場合でも「入り数」は変化しないので入力された「入り数」は有効には、

ならないので印刷後に手書きで修正しておく必要があります。

(「入り数」が無いデータの印刷は行いません)

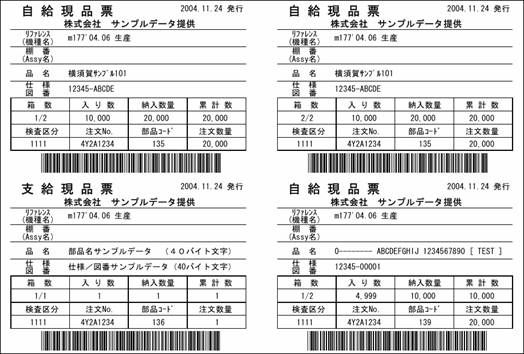

現品票は、箱数と同じ枚数を(1/n ~ n/n として)印刷します。

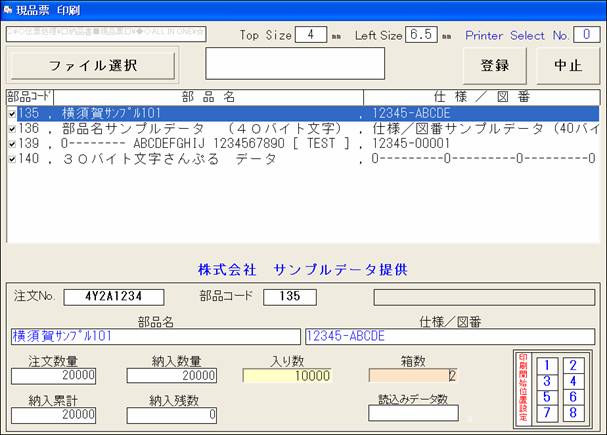

記憶したデータのすべてに間違いが無いことが確認できれば、 登録 ボタンをクリックします。

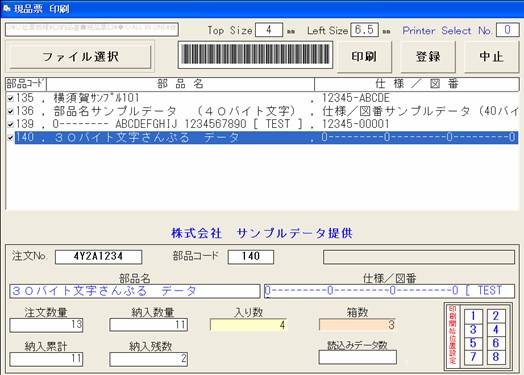

4.現品票の発行

「入り数」および「箱数」の設定が終了し、 登録 ボタンをクリックすれば画面に 印刷 ボタンが

表示されます

現品票の発行を行うには、 印刷 ボタンをクリックします。

このとき、画面の右下の(下図)

1 ~ 8 ボタンを利用して、印刷の開始位置を設定できます。

1 ~ 8 ボタンを利用して、印刷の開始位置を設定できます。

1 ~ 7 までのボタンをクリックすると 1 ~ クリックした番号までの数字が消えます。

ボタンの番号は印刷の順番に対応しているので、番号が消えた部分は印刷を行わないで番号が表示

されている箇所から印刷をはじめます。

3

をクリックすると

3

をクリックすると  4 が表示されている箇所から印刷

4 が表示されている箇所から印刷

8 をクリックすると全ての番号を表示(リセット)します

印刷例.

5.システムの終了

当システムを終了するには、 中止 ボタンをクリックします。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

用紙に対する位置ずれの解消には、画面上段の Top Size と Left Size の入力欄に任意の数値を

設定しておくだけです。データの登録時に自動的に記憶され、次回の起動時にも有効となります。